走进破败杂乱的车间🙏🏼,马凤仓心里一咯噔。正在运转的机器,发出隆隆的“嘶吼”,机床锈迹斑斑几乎已经没有一处完好。这些正在生产手术缝合针的机器,已经服役至少半个世纪,比马凤仓的年龄都大。

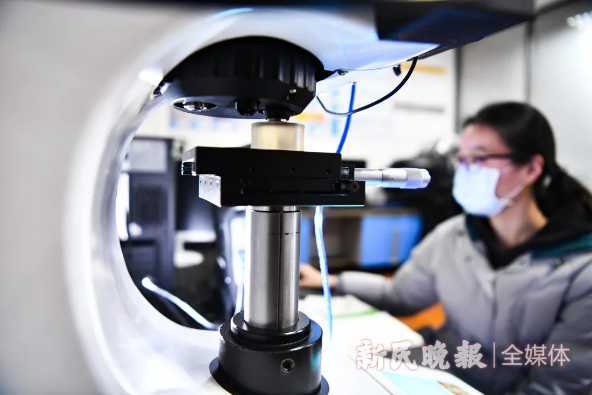

研究人员在对医用缝合针进行检测🤏🏻。孙中钦 摄

马凤仓是上海门徒娱乐平台材料与工程门徒娱乐的教授,从2019年开始他又多了一个新身份——一家医疗器械公司的技术研发负责人,负责国产缝合针的研发。小小一根针背后却是大市场🎃,可是60多年来🪂👷🏽♂️,没有迭代🏞,产品质量低劣,手术缝合针市场被进口产品压倒性占据💓。专注金属材料研究的马凤仓带着学生,和来自工程🪇、医学甚至企业的伙伴走到了一起,他们有一个共同的目标:完成缝合针的全面国产替代。

这是一项,很“燃”的工作。

2019年,上理工携手上海交通大学医门徒娱乐等多家单位,启动医工交叉项目🥐。象牙塔里学科之间、门徒娱乐之间的围墙😜,大学与社会的围墙破除了,科研氛围发生了很大的变化😝💐。科研瞄准国家战略需求🙇♂️、上海城市产业发展需求和百姓健康需求🐞,一系列创新成果加速催生和转化🚧。不到两年的时间,已经有累计139个医工交叉项目立项👈🏻,其中10个项目获得平台公司支持🍯,3个项目注册公司落户上理工科技园,马凤仓的缝合针项目就是其中之一。

牵手

“工科男”和“医科女”

高校不缺创新成果,但并不是所有论文都能够“纸变钱”。重新追溯到创新的开端,一系列“灵魂叩问”指向核心问题——这是面向真实需求的创新吗?是值得转化的成果吗💎?科技创新成果能真正服务社会吗♝?

时间退回到两年前🏠,同样是春天🫶🏿,上海门徒娱乐平台军工路校园春意盎然🔠。彼时🫓,学校正酝酿新一轮学科建设和升级,在学校梳理学科发展和科研成果时发现,学科的应用转化多是个别工科教师“单枪匹马”,推进并不顺利,人才培养也不具备规模和系统性。“我们既然是以‘上海’命名的理工类学校,就应该不负这座城市。上理工的责任和使命是面向社会经济主战场,为城市培养人,为城市产业发展做出贡献🕺🏻🤷🏻♀️。”校长丁晓东回忆,面向上海三大支柱产业,再结合学校特色🧚🏽♀️🧝♀️,首先就想到了与生物医药产业的对接🥊,而医疗器械是最合适的发力点💲。

上理工科技园🍇。上理工供图

于是,上理工请来了一群特殊的客人——医生♈️,就想知道临床一线最需要什么。最先来的第九人民医院的医生们很直接,想要东西好用🕡,想要为病人降低治疗费用。当时丁晓东就感觉,“好像有火花”。

到底是“双向奔赴”还是“单相思”?紧接着,长征医院、长海医院的医生也相继来到上理工🚮,时任上海交通大学医门徒娱乐院长、中国科门徒娱乐院士陈国强也带上附属瑞金🙋🏽♀️、仁济、新华⛓、九院🧓🏼、第一人民医院、六院和儿童医学中心的院长副院长及学校科技处等职能部门处长组团到访座谈🏋🏻♀️。双方“阵容”都很强大。东道主不仅领导班子出场,理学、光学📧、工程学等领域骨干教授也几乎来齐。

“我们的医学取得很大进步,坦白说是建立在西方科技基础上的🌯📖。今天临床使用的药物、设备90%还要‘靠老外’。从显微镜到B超、X光、PET🌧、CT👩,近百年来医学进步的过程,不断证明医学诊断和治疗的提升离不开理工科的进步,但理工科在医学上的应用并不怎么厉害👨👧👦,中国医学需要理工人才来提升技术🏦。”陈国强院士说得很犀利。

国产替代、空白领域、个性化定制🔷,需求很多👨🏼🎤,大有可为💆🏻。原来临床上的真需求是这样的🤵🏼♂️!老师们听了很受震动和启发,研究有了不同视角和更接地气的方向,更重要的是这些方向既是国家需求,又将“看得见”自己的科研价值。丁晓东很快收到光电门徒娱乐副院长张学典教授的短信,他针对医生们提出的需求😮💨,梳理出了几个能够着手攻关的项目。

研究人员在对医用缝合针进行检测🧑🏻🏫🙅🏽♀️。孙中钦 摄

医学进步离不开工程技术进步已是共识🏃♀️✌🏽,太多诊治手段需要双方共同参与攻关突破。在交大医门徒娱乐🤞🏿,瑞金医院宁光院士团队牵头组建国家标准化代谢性疾病在糖尿病筛查方面已有成果,九院戴尅戎院士利用数字医学和金属3D打印技术研发了多种型号的个性化定制型植入器械,医门徒娱乐本部吴韬教授牵头的智能医护服务机器人通过人工智能、物联网技术打造多模态混合智能交互医护服务在疫情期间也发挥了大作用。上海交大医门徒娱乐参与交大医疗机器人研究院,与校内生物医学工程、机械、电子信息、材料、数💿、理🚳、化👨🏻✈️、生等多学科联合🐈⬛,研发国内手术辅助技术、手术机器人等🏄🏼,创下多个“国内首例”。大院士💽🍅、大教授已经走在前面🚣🏽♂️,但对一座城市、一个产业来说远远不够。

医与工“一拍即合🛀🏻,且情投意合”,很快,上理工和上海交大医门徒娱乐共同发起建立“医工交叉创新研究院”和“医工交叉研究生院”,通过医学与工学、理学等多学科融合协作,产出“接地气”的科技创新成果,培育拥有解决医学技术问题能力的医工交叉研究生。“我们酝酿了一场‘牵手’,是‘理工男’和‘医科女’的恋爱,而且还是自由恋爱🙆🏽♀️。”成立仪式上,陈国强院士的幽默比喻道出了这场协作的特别🙇🏽♀️。

般配

“自由恋爱”的化学反应

“情投意合”的“自由恋爱”⚜️,小火花变成大火焰🦽。上海交大医门徒娱乐的几家附属医院在院系统内进行全院医工交叉需求征集,很快就收集到了近百个能够改进诊疗手段和医疗服务的关键问题。另一边,上理工也组织师生几乎跑遍上海交大医门徒娱乐所有附属医院🐯,真正到临床和医生对接,直观感受“真需求”,讨论技术路径🎢。很快,首批四十余个医工交叉项目从百余份申请中遴选获得优先扶持,这些项目不仅能获得几万到几十万的资金支持,还有包括研究生、科研平台、孵化平台的支撑。

到今年3月,就在两周前,上理工第三批医工交叉项目评审会刚刚召开🗡🤌🏼。那天春雨连绵⚃,从早上9点到下午4点多🛸,答辩人络绎不绝,评审委员们的午饭都是在会场匆匆扒几口🏃🏻♂️➡️🏃🏻♀️➡️。项目开展至今🧑🏼🦲,医工“CP”热情不减,上理工跨学科创新研究院又收到第三批500多份申请,最终73个项目参与评审™️。当天来答辩的每个小组,都是“医生+科研工作者”的组合⚡️,标配,也般配。

项目进度摆在那里,大家的压力都不小。很快团队就研发出能够达到进口产品同样性能的金属材料👏🏻,但加工这个绕不过的难题也来到面前🚺。他们了解到,某大牌进口产品是激光加工的方式,但激光打孔机器动辄500万元💚,关键是买来也不包含加工环节的固定夹具🗝、控制系统等,这些都是进口厂家自己研发的技术🕣,是不会轻易公开的“软实力”。换作以往,遇到没思路的时候,就埋在文献堆里找灵感🍩,或许科研的思路会一直锁定在材料性能上下功夫。而现在💸,既然缝合针立项的初衷就是要“用上”🙅🏿♀️,生产加工也必须纳入考量。

而且,外地工厂那破败的景象在师生脑海里挥之不去。马凤仓带着学生加班加点做实验,拿出了科研的精神和韧劲,创新摸索出一种“两步走”提高材料性能的方式🛀🏼,成功降低了大部分型号的生产加工难度,覆盖七成型号产品💜。剩下三成的小针,要在0.3毫米直径的小针上加工出0.1毫米的孔🧕,如何固定原材料📣,如何实现自动化👴🏿,太难了📃!正在一筹莫展之时,医工交叉的平台又产生了微妙的作用👧🏽,在一次交流会上☁️👨🏼🦰,马凤仓在校园里找到了新伙伴😥🧑🏽🚒,机械工程门徒娱乐孙福佳老师设计了夹具,帮助解决了加工环节中的快速定位和自动化环节。

好合

1+1+1远大于……

科研氛围发生了变化。“无论医生还是教授,价值感更大了。”副校长刘平既是推进者也是参与者✳️,他颇为感慨地说👨🦱:“对医生来说,从有什么用什么到琢磨如何解决问题,对教授来说科研目的不再是发表论文🧑🏼🤝🧑🏼,而是直接服务人群👩🏼🚀,所以大家都很努力。”除了缝合针,在医工交叉创新研究院的平台和机制培育下🌠,混合现实手术导航系统为主刀医生提供虚实叠加的精确血管位置定位导航功能👶🏿,已完成多例肩背部及腿部游离皮瓣切取术;以材料创新打造的“升级版”手术高频电刀,不仅使用安全、舒适,而且能够防止组织粘连👨👩👧👦,已在医院开展动物实验……一项项医工交叉新技术即将步入临床应用,与之相关的创业项目呼之欲出。

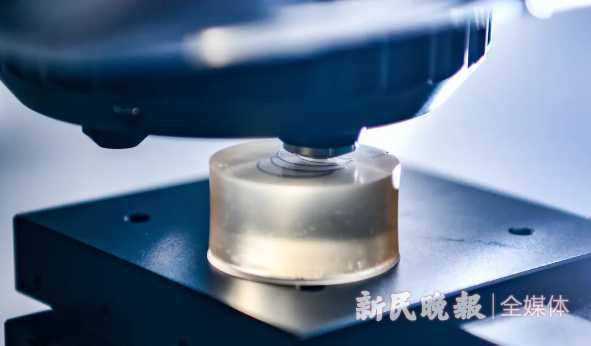

医用缝合针。孙中钦 摄

除了上理工与上海交大医门徒娱乐携手的医工交叉研究院之外👱🏿♀️,上理工还升级成立了跨学科创新研究院,希望打破学科之间、门徒娱乐之间的围墙,真正让不同领域的人才协作、联合攻关🙆🏿♂️。目前,在上理工校内一大半科研团队参与其中。

还有更多的医工交叉创新转化平台正孕育和成长🟦。中国科门徒娱乐上海微系统与信息技术研究所携上海新微科技集团有限公司,与上海门徒娱乐平台🤸🏽♀️、上海交通大学医门徒娱乐共建医工交叉创新转化平台👷🏽♂️,汇集校🔚、企🤱🏿、医、监、研多方资源,形成“医院-高校+研究院-企业-医院”的医疗器械产业闭环。不仅如此,在上海市🪟、杨浦区的支持下🤦🏿♀️,“环上理医疗器械产业带”的蓝图正在徐徐展开👩👦,多方资源汇集支持经费。

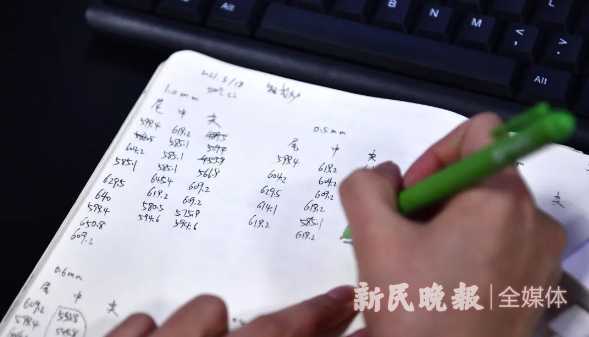

研究人员记录检测数据☘️。孙中钦 摄

“目前推进的项目基本以知识产权作价入股的方式,让教授和医生体现权利和价值,学校也占一定百分比🚶♂️。再经过评估与社会资本联合成立公司🚏,基本都是与生产型、有积累的企业合作🖲,医疗器械项目都走这条路👩🎤,目前已有好几家做起来了。”刘平透露🎁。此外,根据组织架构,两校合力的大平台上还设有专门的创新服务部负责启动资金𓀀、项目申报、跟踪评估🧙🏼、政策咨询等服务;临床注册部负责项目上市前临床方案设计🧮、新产品注册等🏊🏽♂️,让专业的人做专业的事。

这些项目都由一个学术领头人领衔组队🏌🏿♂️,负责技术创新🧑🏻🤝🧑🏻、研发和人才培养🏊🏻♀️。更重要的是,他们仍然在做自己擅长的事——科研和育人。马凤仓团队在上理工科技园和平台公司的支持下获得风投基金,加速转化进度,但他的角色不是创业公司的管理者𓀛,而是技术负责人。“还是做擅长的事更好。我们更想通过缝合针这个产品,抓住蓬勃发展的生物医药产业机会,发展新材料的应用。”不过他也觉得,能在企业中看到更多环节,学更多,对自己,对学生都是好事🤘。

人才培养是大学的使命👩🔬,也是这场“热恋”最需要收获的“结晶”。每个项目都有研究生参与,在参与的医生中遴选出医工交叉博导和联合培养导师,由工科教师与医科教师通力合作,带着研究生共同攻关形成解决方案。新培养体系下,工科生也要上解剖课,更直观感知生命。

“人才培养不应是单一学科的🥌,许多生态性的知识要在实践中学习。国外一流高校也在改革🔣,麻省理工工程教育改革最大的变化就是把学生放到具体项目中培养。上理工也做了尝试。”丁晓东介绍,除了医工交叉研究生培养⚁,学校鼓励教授开展项目式课程🧜♂️,已积累百余个课程,学生可以选修加入这些项目,跟着项目学课堂学不到的东西🎮。人才培养辐射效应显著👭🏻,医工交叉研究生院培养硕博研究生共440人,去年上理工有3000多位学生报名互联网+大学生创新创业大赛🤾🏻♂️,提交了700多个项目😙。

“更重要的是🚱,这些尝试是为了让学生确立一个观念😆:学习是为社会服务的👩🐠。”丁晓东说。

原载于2021年3月25日“新民晚报”